| 種 別 |

メーカー |

型 式 |

特 徴 |

ケースおよび

電源 |

Scythe |

H60 (風 PHOON) |

独立ファンコン付き前後12cmファン。

前面USB×2

Scythe製 400W電源 |

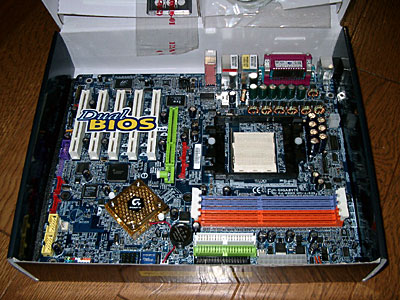

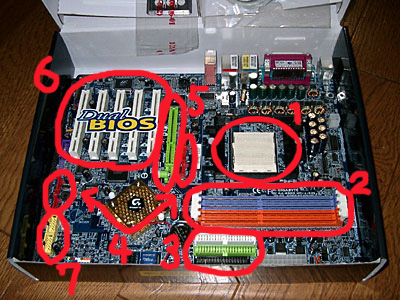

| マザーボード |

GIGABYTE |

GA K8NS Ultra - 939 |

・nForce3 Ultraチップセット

・Dual Chanel DDR400 Memory

・AGP 8X

・Dual LAN (ギガビット&イーサネット)

・IEEE1394b

・シリアル ATA

・RAID 0及び1サポート

・8チャンネルオーディオ

・Dual BIOS

|

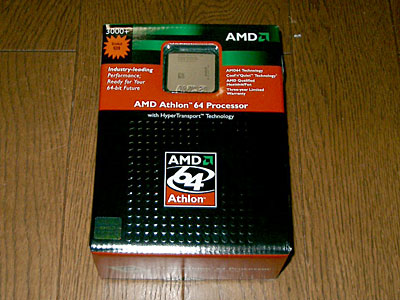

| CPU |

AMD |

Athlon 64 3000+ Socket939 BOX |

Cool'n Quiet |

| メモリ |

Hinix |

PC3200 DDR 512MB (JEDEC 準拠) |

バルク品 |

| HDD1 |

HGST(日立IBM) |

HDS722516VLSA80 (160GB SATA150 7200) |

|

| HDD2 |

SEAGATE |

ST320414A (20GB ATA100 7200) |

|

| DVDドライブ1 |

LG電子 |

GSA-4163BS |

DVD-R 16x、DVD+R 16x、DVD+R DL 4x、

DVD+RW 8x、 DVD-RW 6x、DVD-RAM x5、

CD-R x40、CD-RW x24 |

| DVDドライブ2 |

東芝 |

SD-M1502 |

DVD-ROM x16 |

| グラフィックカード |

MATROX |

Millennium G450 Dual Head |

VRAM 16MB (以前の物を流用) |

| FDD |

? |

? |

2mode |